01. 新规出台,“锅总”上岗

章节说明:本章主要解释了两个新规的部分法律条文,以及其引发的两方争议。

2023年4月4日,国家市场监督管理总局出台了针对特种设备安全的新规,分别是《特种设备生产单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第73号,以下简称73号令),以及《特种设备使用单位落实质量安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第74号,以下简称74号令)。

这两份文件(两份文件一起以下合称“两个规定”)一出台,立刻引来了许多安全从业者的关注,因为这两份文件中,明确特种设备生产单位必须按照要求配备质量安全总监、质量安全员,特种设备使用单位必须按照要求配备安全总监、安全员(以下将生产单位和使用单位的两个岗位统称安全总监、安全员):

锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、起重机械、场(厂)内专用机动车辆(以下简称场车)生产单位,电梯、客运索道、大型游乐设施制造单位,应当依法配备质量安全总监和质量安全员,明确质量安全总监和质量安全员的岗位职责。

锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场车使用单位和气瓶充装单位,应当依法配备安全总监和安全员,明确安全总监和安全员的岗位职责。

难怪有人会调侃:两个规定出台,总监遍地开花。一夜之间,“锅总”“瓶总”“容总”纷纷上岗。

已经有企业因为未给特种设备配备相关岗位,而收到《行政处罚决定书》:

有人问,这个新规执行是否有数量条件?如果我的厂区内只有一台特种设备,也需要同时设置质量安全总监和质量安全员吗?答案是肯定的,特种设备无关数量,只要符合规定的条件,都需执行73号令和74号令。

4.除两个规定中要求不得兼任的情形外,特种设备生产单位质量安全总监、质量安全员和特种设备使用单位安全总监、安全员(以下统称安全总监、安全员)根据本单位实际可以兼任。

有人则认为,文件的想法很好,但是特种设备广泛存在于不同行业,尤其是在使用单位上,实际使用情况千差万别,有些单位可能存在低频次、低数量使用的情况。按之前的规定,平时使用人已经负责其安全问题,难道还需要再设置的所谓安全总监和安全员?是否有些“小题大做”?

我们总结了两点理由,来解释为何这份文件引发了不同的争议:

第一个,设置安全管理人员的要求,似乎更偏向于应急管理部门而非市场质 量监督管理部门,应急部门说要有安全员,市场监督部门也说要安全员,给人一种“管了又管 ”的奇怪感觉;

第二个,特种设备固然重要,但是很多时候设备并非独立单元,而是与产线 融为一体的,很多安全管理人员都是针对产线流程及其人员操作去进行管理的, 很少听说一个设备都要专门设置安全管理人员的,这个文件一出来,就有了种“层层加码 ”的味道,引发了部分一线管理人员的不满。

02. 特种设备安全管理现状

章节说明:本章结合特种设备安全管理的部分总结数据与具体案例,展现特种设备安全管理的现状。

2022年,全国共发生特种设备事故和相关事故108起,死亡101人。这个数据是什么水平?我们可以参考《安全与环境学报》定期发布的《生产安全事故统计分析》中的数据:2022年1月到12月,全国共发生生产安全事故314起,死亡912人。

由于两组数据是由不同的统计单位收集的,可能存在统计口径和统计标准的偏差,而且与特种设备相关的事故不一定是安全生产事故我们无法直接将两组数据进行对比。但是,从另一个角度来说,从发生频率的差值上看,特种设备安全事故,相较于其他类型的安全生产事故,并不是一件低频率事件。

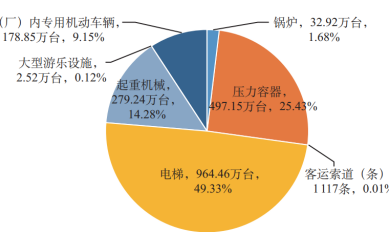

相较于全国的特种设备保有量而言,这个发生概率属于较低水平。截至2022年底,我国特种设备总量高达1955.25万台,另有气瓶2.35亿只,压力管道85.9万公里(在册)。万台特种设备死亡人数为0.07,总体安全形势稳定。

然而,特种设备作业人员持证仅1193.48万张,特种设备安全监察机构3201个,特种设备安全检查人员共计118282人。对比巨大的特种设备保有量,特种设备的安全使用和安全管理方面,存在一定的人员缺口。

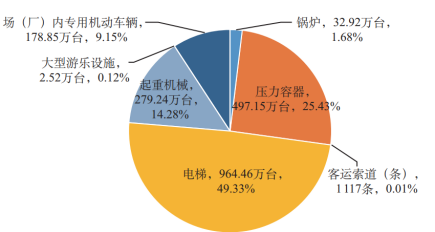

因为存在人员缺口,以及人员培训不到位等问题,使用不当与管理缺失也是事故发生的最主要原因,约占总事故数的八成。

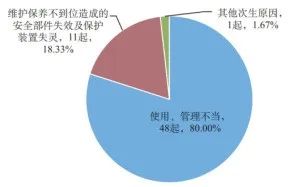

根据2022年的统计数据,87.96%的特种设备事故发生在使用环节。作业人员违章操作、操作不当甚至无证作业的现象屡屡发生。在维护保养管理方面,也存在维护不及时、保养不当、管理缺失等问题。

另外18.33%是因维护保养不到位造成的安全部件失效和保护装置失灵,最后是一些其他原因。

总的来看,特种设备使用操作方面存在疏漏,是事故发生的重要原因,如何推动企业在特种设备使用管理上的走向制度化和体系化,成为了一项挑战。

我们来看一起典型的特种设备使用/充装不当案例。

2022年4月9日11时30分左右,恒诚金属制品有限公司高频焊接工序自动剪切焊接岗位工人王某发现气体保护焊氩气瓶气压不足,在上料工杨某、公司副总经理兼车间主任李某的协助下完成气瓶更换后,王某用机械扳手旋转气瓶阀门上端旋钮以打开瓶阀,但未能成功;随后,杨某继续用机械扳手旋转瓶阀,也未成功,后又请李某帮忙调试瓶阀。瓶阀打开后,王某进行试焊,没有达到正常氩弧焊的焊接效果。11时38分30秒左右,李某再次用机械扳手调试瓶阀时,气瓶发生爆炸,造成李某、王某、杨某3人死亡。

03. 特种设备安全管理的主要问题

章节说明:本章将通过一些具体的法律法规现状与法律法规对比,分析特种设备安全管理的现状问题。

结合数据统计结果和具体案例内容来看,特种设备安全制度缺失、安全管理人员缺乏、特种设备安全使用人员与监督人员缺乏,是导致事故发生的几个主要原因。那么,特种设备安全管理的主要问题在哪里?

跟冶金、化工等特定行业不同,“特种设备”本身并没有明确的行业和使用场景,我们生活中经常接触的电梯、气瓶是特种设备,不怎么见到的压力管道、锅炉也是特种设备,这给特种设备的安全监管提出了新的要求:

我能不能只管制造?不能,因为特种设备使用也是一个大问题,使用不当的后果更加严重。

那我能不能只管工业,提高要求?不现实,因为一些民用特种设备无法承担工业级的管理成本。

那我能不能工业用途和民用分开,一边一个规定?也有问题,因为有些特种设备,可能涉及工业到民用的流转问题,比如气瓶;有些特种设备,偏向民用但是安全要求更高,比如空中索道和游乐设施。

由此可见,特种设备安全管理制度的第一个问题,特种设备并非独立行业,特种设备安全监察机构存在权限局限问题。特种设备安全监察机构并非行业主管部门,而是归属市场监督管理部门,只能对特种设备的生产和使用提供一些目标、计划、指导和标准,因此无法针对特定行业开展特种设备的完整安全管理。所以,面对复杂的使用问题时,其规章、规范和制度的出台都必须考虑多方面的情况,也给相关的安全制度化工作带来了一定的困难。

由于存在权限局限问题,导致相关的法律法规体系不完善,给安全监管和实际执法带来了诸多问题。虽然已经有《特种设备安全法》《特种设备安全检查条例》等多个法律法规,但是,法律法规仍然需要更加具体的文件指导落实。特种设备在安全管理方面的规章、规范、制度、标准都明显少于特定行业。

我们在此引用两份数据,第一份是特种设备安全监察和矿山安全监察的相关法律法规标准数量比较;第二份是特种设备安全监管法律规范的流程图。

矿产开采是一个特定行业,矿山安全监察局是国家应急管理部的部属单位。矿山安全监察局对安全监察工作做了完整的流程安排,并出台了一系列的规范性文件,如下图:

从图上我们可以看出,在具体的部门规章上,矿山安全监察的行政法规和部门规章要更多,因为矿山的生产场景相对固定,更容易进行规范化管理。而特种设备由于涉及各行各业,所以只能针对设备本身制定安全技术规范和安全监察规范,而无法针对特定行业具体制定规范。我们看第二份数据,也清楚地反映了这一局限:

由第二个问题引发的第三个问题是,特种设备安全监察部门与其他安全监察部门的交叉管理问题。因为特种设备是单独分割管理的部分,特种设备安全监察局又对特种设备的生产和使用安全负责,必须履行管理职权,其职权范围必然与其他安全监察部门产生交叉,从而产生了管理空白、重复管理、层层加码等问题。比如化工领域可能涉及到的冷却器、缓冲器、蒸发器、液体冷却剂贮罐,因为涉及到具体工艺与生产流程安全,应急部门会检查一遍安全问题,但这些又都属于特种设备,所以特种设备安全监察部门又会检查一遍安全问题,重复执法过程中,双方又都可能根据不同的技术规范去进行检验,造成整改合规不明晰、整改过程繁琐、重复执法等问题,无形降低了实际的管理效率。

另外,由于经历了部门调整,特种设备安全监管部门可能存在人少事多、专业人才不足、安全监管经费不足等问题。因为安全监管必须要保留监管数据,而特种设备又分成不同类别,所以相关管理人员就必须对每种特种设备的检验进行分类归档,但是我国的行政编制是按照行政等级规划人数的,相对固定,如果辖区有大型工业区,特种设备较多,可能会出现人少事多的严峻情况。另外,特种设备管理的技术门槛较高,安全管理人员本身就存在一定人才缺口,放到行政管理体制内,缺口可能更加严重。

04. 从安全现状与管理问题看新规利弊

结合特种设备安全事故的发生原因数据以及特种设备安全管理体系的问题,我们终于可以回答一个问题:为什么要出台“两个规定 ”?

原因一,是有关部门想管好安全这件事情。特种设备事故概率虽然相较于庞 大的设备保有量而言较小,但是从全年事故件数来看,总体形势易燃有待改进, 所以特种设备安全监察部门,希望建立一套特种设备安全管理体系或人员流程体系,降低事故发生数,保障生命。

原因二,是特种设备事故十有八九是因为使用不当、管理不当,是人为主观因素。所以才在“两个规定 ”中明确使用单位必须设置安全员和安全总监,降低使用环节的事故发生率。

原因三,是因为当前的特种设备安全管理缺少具体的安全执行规范。虽然有专门的法律,但是相关的行政法规只有《特种设备安全监察条例》,这个条例已经是 2011 年颁布的了,亟需新的法规补充。

如果文件的内容真的得以落实,肯定是有好处的,可以更好地推动有关的单位落实安全管理人员的设置,可以从某种程度上减少事故发生的概率和数量,可以推动我国特种设备安全使用与安全监管的体系建设。

但是,诸多历史情况也告诉我们,一个政策,一个规章,一个制度,可能出发点很好,但是从制定到落地,都可能存在执行问题。因此我们也要进一步去思考新的“两个规定 ”的执行性问题。

首先,这项规定能否真正改善特种设备的使用问题?规定的最主要目的,是 将管理压力、安全压力传导到一线的生产人员,将责任细化到具体岗位、具体人, 而不是模糊地将“单位 ”作为主体。但是,其使用的工具仍然只有工作记录表和 各种检查,跟过去所有的类似规定一样,容易走向“文书安全 ”“材料安全 ”“表格安全 ”的形式主义陷阱,难以真正解决特种设备使用的安全问题。

其次,这项规定对于企业的安全管理人员要求较高,可能在部分落后地区难以落地。我们都知道,我国各地的发展是不均衡的,对于一些经济发达的地区,规范性文件制发是行政的一种手段,我们要辩证地看待规范性文件的存在。一方面,规范性文件的成文性、书面性、强制性与约束力,使得行政单位的能够在处理部分问题时兼具效率性与确定性,但是,另一方面,不适当地发布规范性文件,又会带来许许多多的问题,或者给民众的日常生活带来不便。我们一方面要肯定政府在发布类似文件时候的利民出发点,又要具体落实到问题上,就事论事,去讨论规范性文件的适当性与合理性。

最后,这项规定也涉及部分的交叉管理和可执行性问题,尤其是在特种设备的使用上。简单列举几个——

有些特种设备存在产权和流转(非出租)问题。在使用单位上容易产生争议。

有些特种设备使用厂家会设置分公司,技术人员归属A公司,而特种设备产权在 B 公司,技术人员每日往返,并且承担设备维护职责,那现在A公司的人能否担任B公司的安全总监?

部分特种设备由于技术难度较高,因此使用单位会购买第三方(可能使供应商或者安全机构)的技术服务与安全服务,单位本身人能够胜任安全总监,又没 有办法单独招募一个懂相关技术的安全总监,平时也有第三方的人员提供安全服务。这明显不符合规定,可是又具有一定的合理性,又该如何处理?

有些气瓶分布非常分散,如果充装单位要落实“ 日管控 ”制度,每日巡检, 可能一天之内都巡检不完,而且部分气瓶也不是天天使用的,每日巡检是否有必要?

还有部分商用气瓶、实验室气瓶,如何设置安全管理人员?

我们从这次新规的发布背后可以看出,“新规 ”的制定,很大程度上是基于 过去特种设备安全管理的现状,但是,由于特种设备安全监察部门只能针对特种 设备进行安全管理,而特种设备的应用场景又及其复杂,面对一些特殊情况,我 们又该如何如何更好、更高效地落实两个规定呢?这可能还需要进一步的实践来检验。